|

| Trionfo dell'Inverno (1568) |

Fra i pittori che indulgono a creare gli sfondi dei loro quadri come fossero delle scenografie teatrali sconclusionate, almeno apparentemente, si può dire che il primato sia del francese Antoine Caron.

E' difficile trovare qualche cosa di così incredibilmente falso, di così platealmente teatrale, che va oltre il dipinto e tende a confondere la vita con il teatro.

|

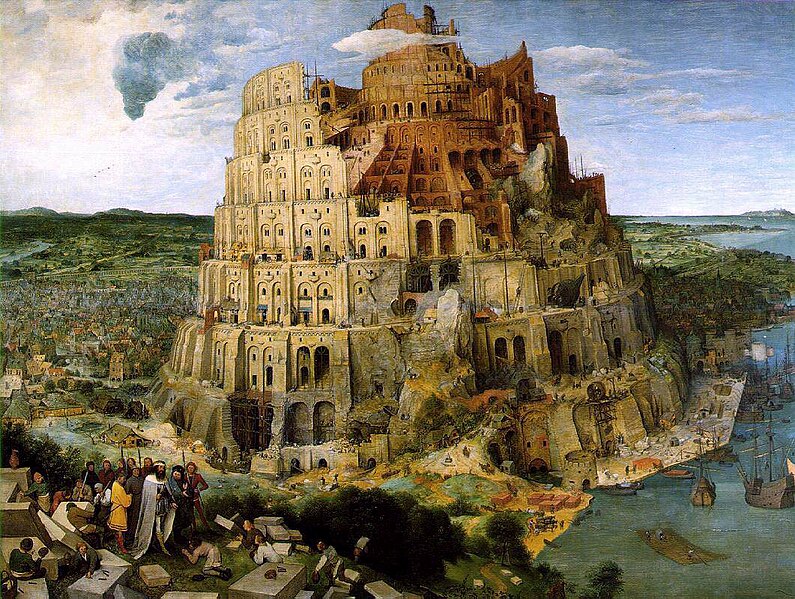

| Pieter Brughel, La torre di Babele (1563) |

Anche dopo Caron altri pittori continuarono nella sua ricerca come Monsù Desiderio, anche lui costruttore di quadri dalle scenografie impossibili come, e forse più, di quelle di Caron, anche se fra i due ci sono due secoli di distanza.

I quadri di Caron seguono una visione esasperata delle scenografie ed altri rimandi al mondo teatrale.

I palchi che circondano i suoi soggetti sono una trasposizione disarticolata, e spesso con una prospettiva apparentemente approssimativa, di quelli che erano i palcoscenici del teatro umanistico.

La follia di Caron riempie i suoi dipinti non con uno solo, ma con svariati palchi contigui e talvolta sovrapposti che in genere hanno poco a che fare con la storia rappresentata nel dipinto.

|

| Massacro sotto il Triunvirato (1566) |

Si vuole che sia una rappresentazione delle guerre di religione fra cattolici e protestanti avvenute in quegli anni in Francia..

Ma al di là del significato politico-iconologico, il palcoscenico, anzi i tre palchi contigui, separati da pareti invisibili di Caron sarebbe stato il sogno di Wagner o di Max Reinhardt.

|

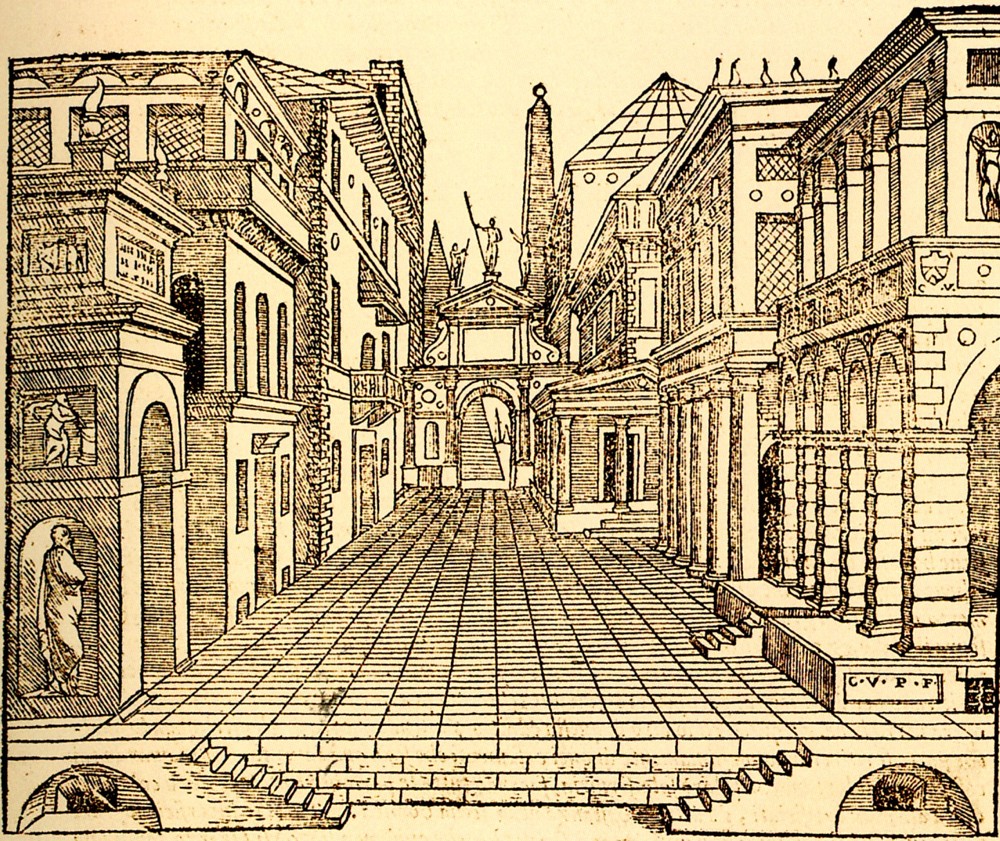

| Sebastiano Serlio, Scena tragica (1545) |

L'apparato scenografico dei suoi fondali è qualcosa di modernissimo costruito sulla ricostruzione dell'antico. Ma non soltanto antico per la presenza di ricostruzioni di monumenti classici romani, quanto per la somiglianza fra i suoi poco probabili paesaggi ed altre raffigurazioni riconosciute come veri palcoscenici del teatro rinascimentale.

Ad esempio nel quadro di Caron ci sono degli echi dei palcoscenici del teatro umanistico di stile serliano, in particolare sulla sinistra del quadro si vede una scena urbana molto simile al palco della "Scena tragica" vista la forte presenza di architetture classiche, del libro della "Prospettiva" di Sebastiano Serlio pubblicato più di dieci anni prima nel 1545.

Alcuni degli edifici della prospettiva scenica di Serlio, modello per il teatro rinascimentale, paiono presenti anche nel quadro di Caron.

In Caron essendo la veduta decentrata a livello orizzontale e soltanto a sinistra, ci mostra anche la piazza antistante.

|

| Massacro, part. scenografia urbana |

Sulla sua opera ha pesato l' influenza del primo maestro: il fiorentino Primaticcio, e della scuola di Fontainebleu, quindi il Manierismo fiorentino trasposto in area francese.

Forse il Primaticcio lo influenzò come manierista e per certe scene di gusto teatrale. Mentre più forte fu l'influenza di Niccolò dell'Abate e qualche eco della pittura di Piero di Cosimo non è estranea a questo tipo di raffigurazioni.

Questa dell'intreccio delle storie rappresentate su di una sola tela era già presente in Pontormo, il capofila della nuova sensibilità tardo Rinascimentale a cui abbiamo dato il nome di Maniera. Ad esempio nelle sue "Storie di Giuseppe" dove su di un solo sfondo con due spazi praticabili, si susseguono le vicende del Vicerè che riceve il padre e i fratelli, seguendo un andamento a "serpentina" delle storie, un classico dello stile di Pontormo.

Poi può capitare che nella scena pontormesca, zeppa di personaggi e situazioni, Giuseppe arriva sulla scena con un carro trionfale (si notino le ruote sotto le frange della stoffa) e trainato da fanciulli coronati d'alloro.

Il carro del "Trionfo dell'Inverno" di Caron ha la stessa funzione. Questo dell'inverno è una delle quattro tele del cosiddetto "Trionfo delle Quattro Stagioni". Lo stesso motivo si ritrova in altri pittori del Rinascimento italiano, uno per tutti Mantegna con i suoi "Trionfi di Cesare".

|

| Pontormo, Storie di Giuseppe |

In più questa consuetudine dei carri carnevaleschi o quelli delle sacre rappresentazioni (i peageant), era amata e vicina alla sensibilità popolare. Questo era il momento in cui il Principe poteva mostrare la sua magnificenza. In Pontormo si nota il giovane inginocchiato che presenta una supplica al Vicerè sul carro trionfale.

Ritornando al quadro di Caron sul "Massacro sotto il Triunvirato", il Caron sceglie, per il suo palco centrale, una scenografia classica, con una finezza architettonica ben visibile: la sezione del Colosseo.

L'attore protagonista sta addirittura scendendo nell'orchestra per continuare la sua recita in mezzo al pubblico.

Questo è il vero "teatro totale" del quale prima della fine dell'Ottocento nessuno ebbe il coraggio di teorizzare, e mai messo in pratica fino al teatro contemporaneo.

|

| Augusto e la Sibilla del Tevere (1580) |

Nei teatri inventati da Caron il pubblico può scegliere lo spettacolo da seguire, come nella tela "Augusto e la Sibilla Tiberina". Si può seguire la rappresentazione, probabilmente di un'opera règia che era una specie di melodramma semitragico con storie di eroi e condottieri del passato, recitato senza musica. Il Caron mette in scena la "Storia di Augusto", giunta al momento nel quale l'imperatore chiede lumi alla Sibilla Tiberina.

| Ercole de Roberti, scudo con la rappresentazione di Roma per luoghi deputati |

Ma si può anche, dall'altro lato della barriera che divide il palcoscenico dal pubblico, seguire un altro spettacolo: un Torneo. E gli spettatori dell'uno e dell'altro spettacolo sono equamente divisi fra quelli rappresentati nel quadro. A mio avviso il vero delirio teatrale di questo pittore.

Ciò che colpisce è l'intrico di stili, tragedia, opera regia, torneo o sbarra, talvolta nello stesso quadro. Le scenografie costruite su una Roma tra vera o inventata, anzi ricostruita dal pittore come un grosso sipario dove appaiono il Pantheon, Ponte Milvio, Castel Sant'Angelo, come nel dipinto del "Massacro", messi in fila come le edicole di una Sacra Rappresentazione.

O come i "luoghi deputati" della rappresentazione scenografica di Roma, come si vede nello scudo dipinto dal ferrarese Ercole de' Roberti nello stesso Palazzo Schifanoia del Cossa.

Ma tutto pare di cartapesta o legname dipinto, fatto apposta per darci l'illusione della città, anzi di una città inesistente.

|

| Mausoleo di Augusto, inc. del '700 |

Come il Castello e le mura di "Augusto e la Sibilla" paiono altrettanto finte che il resto dell'effimera città con soli archi trionfali e altre edicole come quella rossa al centro che penso abbia la presunzione di rappresentare il Mausoleo di Augusto.

Ai lati di questa incisione ci sono due obelischi, in quello di Caron uno soltanto, ma la similitudine tra i due edifici è impressionante.

Lo stesso edificio compare, molto più nitido, anche se accorciato di due piani, durante i "Funerali dell'amore".

Qui ritorna il tema dell'apparato viario, il momento di comunicazione tra il principe e il popolo, come nel caso di Pontormo.

I funerali dell'amore sono una processione dove gli uomini che partecipano seguono una vera bara dov'è posato l'Amore morto. Il corteo è preceduto da amorini festosi, ma con i segni del lutto, che lo guidano innalzando pali colorati con uccelli serpenti ed altri oggetti probabilmente attributi del dell'Amore o simboli della sua morte.

|

| Funerali dell'Amore |

Le donne non partecipano all'evento. Invece un folto stuolo di uomini esce da sotto il portico della scenografia della festa. Da sopra il portico s'affacciano per seguire lo spettacolo le gentildonne, mentre tra il pubblico dei paesani che segue tranquillamente seduto sull'erba il corteo ci sono invece le donne del popolo.

Questo dipinto non può non ricordare il Quattrocentesco di Francesco Del Cossa e il suo ideale palcoscenico albertiano dello scomparto del mese di "Aprile" negli affreschi di Palazzo Schifanoia a Ferrara. Anche in quel caso le gentildonne guardano lo spettacolo, nello specifico del Cossa il Palio di San Giorgio, dalle finestre o dai terrazzi del Palazzo-scenografia che è quello dipinto dal pittore ferrarese.

|

| Francesco Del Cossa, Mese di Aprile (part.) |

La ricerca dell'equilibrio formale del Quattrocento in Caron si deforma, senza perdere la sua specificità di rappresentazione teatrale. Nei teatri di Caron il pubblico può essere tanto presente, come in "Augusto e la Sibilla", dove si svolgono due spettacoli in contemporanea, oppure senza pubblico come nel "Massacro sotto il Triunvirato". Ma in questo secondo caso è ovvio che il pubblico è colui che guarda il quadro.

|

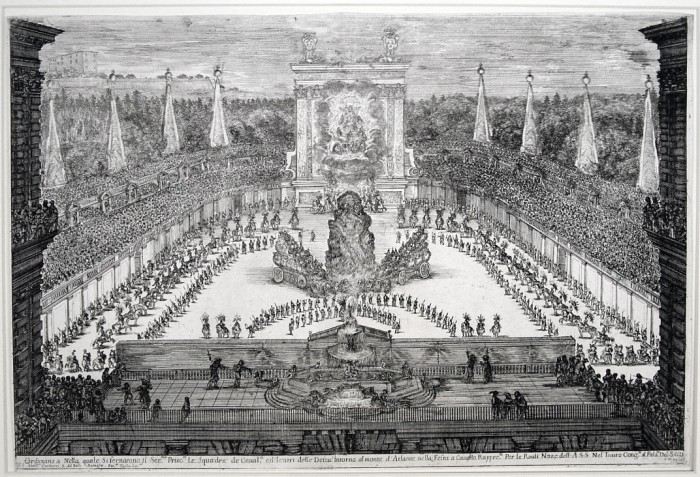

| Giostra dell'Elefante |

Nei "Funerali dell'Amore" il pubblico è già dentro il quadro per assistere allo spettacolo viario, così come nell'affresco del Cossa.

Anche in quel caso dell'affresco ferrarese il pubblico siamo noi, ma partecipiamo allo spettacolo sotto l'occhio vigile del Principe che ci guarda dal proscenio del teatro.

Esaminare tutte le opere del Caron, pur se è un lavoro divertente, occuperebbe lo spazio di più di una tesi di laurea, quindi noi ci fermeremo a quest'ultimo quadro che non comporta equivoci: si tratta di una scena di uno spettacolo.

Uno dei tanti spettacoli di genere guerresco che avevano grande seguito, soprattutto tra il popolo e non soltanto: La Giostra, nel caso specifico la giostra dell'elefante.

Come si vede qui il pittore non indugia su eventuali messaggi nascosti, questa è una vera e propria arena, con una platea e dei palchi sopraelevati.

Il tipo di spettacolo è un classico del '500, oggi non più praticati, ma assimilabili alle corride. Sono ovviamente finte battaglie, anzi più che altro somigliano a dei balletti con precise coreografie predeterminate.

Il momento culminante di questi spettacoli fu il primo barocco con le celebri naumachie, soprattutto a Venezia, ma anche a Roma e a Firenze. Altri generi furono le commedie-balletto o le vere e proprie apoteosi scenografiche e coreografiche come "Il Mondo Festeggiante" fatta in onore del matrimonio dei principi Cosimo de' Medici e Margherita Luisa d'Orléans, la nipote di Luigi XIV.

|

| Stefano della Bella, Il Mondo Festeggiante |

Questa è quella che in antropologia si potrebbe chiamare la "nozione di dépence", cioè lo spreco, la dimostrazione della propria potenza attraverso lo spreco "sacro" di risorse dimostrative.

Quindi forse per una volta Caron non mette in scena un suo delirio, ma interpreta uno spettacolo reale.

Questa cosa è un po' sospetta, visto il tipo che tenta sempre di sottomettere al suo volere rappresentazioni sceniche spesso tratte dal teatro della sua mente.

Infatti pare che nessuno abbia mai riprodotto, in pittura o incisione, tantomeno descritto questo "Elephant go merry" o Giostra dell'elefante. Anche prendendo in considerazione le esaltate menti di scenografi barocchi come il Bernini o deliri architettonici "reali" come certe opere del Borromini o del Guarini, nessuno aveva mai avuto questa fissazione delirante per la scenografia teatrale come Antoine Caron

|

| Città ideale, pannello di Baltimora |

E' sempre pericoloso dire nessuno, soprattutto dopo esserci ricordati della "Città ideale", del Museo di Baltimora, di ignota mano di ambito di Piero della Francesca.

L'ordine della tavola prospettica di Baltimora viene disgregato e sezionato. Quello che può sembrare a prima vista quasi un Metafisico del '900, nel "Massacro sotto i Triunviri" di Caron viene violentato dalla onnipresenza di attori in scena che confondono, nello spettatore, l'unicità della scenografia disgregandola in mille pezzi.

Forse si può dire che l'applicazione, inconsapevole, delle scenografie di Caron abbia dato il via alla confusione, molto medievale, tra pubblico e attori facendoli partecipare al medesimo evento comunque da protagonisti.

Caron fu davvero il primo a rompere la quarta parete?

Sarebbe bello sapere la risposta, per adesso godiamoci il genio e la follia di questo francese alla corte di Caterina de' Medici.

P.S. su questi quadri sono stati fatti anche studi di carattere "esoterico" o falso tale, non difficili da trovare in rete (come tutte le bufale) se siete interessati: complimenti siete più folli di Caron!

.jpg)

,_at_the_National_Gallery_in_London.jpg)

.jpg)